234 - 26 gennaio 2025

Confronti e missioni

Tutto è cominciato con un articolo di Claudio Marazzini, linguista, docente emerito dell’Università del Piemonte Orientale, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, che nel novembre scorso ha scritto sulla rivista online della casa editrice Il Mulino un articolo nel quale si domandava: È necessaria la terza missione per l’università? Si legge nell’articolo che l’università ha due missioni principalmente, la ricerca e la formazione. La terza missione di cui si parla è la divulgazione, e Marazzini sottolinea come di fatto si sia sempre fatta divulgazione, ma che le cose «cambiano quando la terza missione diventa un obbligo da misurare e pesare a scopo di valutazione collettiva e individuale, per tutti i dipartimenti e magari per tutti i docenti». L’innesco della discussione, come si legge in apertura, è la notizia del ritiro anticipato di Barbero dal servizio in università, a cui ha fatto seguito la sua denuncia contro la burocrazia, responsabile di schiacciare e sacrificare «la ricerca e la didattica, a tal punto che la permanenza nell’istituzione equivale a una frustrante perdita del proprio tempo, che può essere meglio impiegato altrove». Il 9 gennaio scorso un articolo simile è stato scritto da Claudio Giunta, tra le pagine del Post, dal titolo Le missioni dell’università sono due, non tre. Claudio Giunta insegna Letteratura italiana all’università di Trento, ed è uno specialista di letteratura medievale: nel suo articolo evidenzia la differenza tra le materie umanistiche e quelle scientifiche in funzione della terza missione e porta in primo piano il fatto che la divulgazione è diventata una sorta di promozione pubblicitaria, con la quale l’università punta ad attirare pubblico e nuovi iscritti. Si domanda se la divulgazione, che si è sempre fatta, non sia ora diventata «una smania che va ulteriormente sollecitata con pubblici riconoscimenti, menzioni d’onore, scatti di carriera», mentre per lui si tratta di «una sensata forma di restituzione al mondo extra-universitario» se fatta «come attività volontaria (e saltuaria)». In questo confronto, non poteva mancare la risposta di MaddMaths!, che ha fatto della terza missione la sua missione principale: il 16 gennaio, il Comitato Editoriale ha risposto sottolineando come la terza missione sia una necessità. «Diversamente da ciò che pensa Giunta, troppo spesso nei nostri Dipartimenti e Istituti queste attività vengono giudicate con sufficienza, come irrilevanti e futili, magari frutto di un malinteso narcisismo personale, e raramente valorizzate.» Anche Radio3 Scienza non ha mancato di occuparsi del tema, (Terza) Missione: impossibile?, intervistando Claudio Marazzini, che ha dato l’avvio al dibattito, e Fabiana Zollo, docente di informatica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, come per dare modo alle due anime chiamate in causa, quella umanistica e quella scientifica, di confrontarsi al riguardo.

Personalmente, ritengo la divulgazione necessaria e irrinunciabile e, per certi aspetti, mi pare che questo dibattito richiami quello che avviene tra i docenti delle scuole di ordine inferiore, quando ci si confronta in merito alla necessità di portare avanti dei progetti che, a detta di alcuni, rischiano di compromettere la didattica. La verità è che spesso la gestione di progetti aiuta a sostenere la didattica, sia in termini di passione, che in termini di motivazione, e lo stesso vale per la divulgazione a livello universitario: l’obbligo di tradurre in un linguaggio più semplice i propri contenuti di ricerca, perché possano essere capiti dal grande pubblico, arricchisce la didattica, offrendo nuovi strumenti esplicativi. La didattica, a sua volta, aiuta a costruire nuovi orizzonti, che trovano compimento nella ricerca e nutrono la divulgazione.

«Rigore accessibile»

Riuscire a coniugare le tre anime in modo armonioso, mantenendo un elevato livello in tutti e tre gli ambiti non è da tutti: ci è riuscito Gabriele Lolli, mancato il 13 gennaio scorso, che viene ricordato nelle pagine di MaddMaths! da Luca San Mauro e Giorgio Venturi, suoi allievi. Il loro intervento è una dimostrazione dell’elevato livello del professore per quanto riguarda la seconda missione dell’università, la didattica. I suoi allievi delineano con cura il percorso nell’ambito della ricerca, ma, come ben sa chi si è imbattuto nei suoi libri, Gabriele Lolli ha dato un grande contributo anche nell’ambito della divulgazione: cito i due libri da me recensiti, Il riso di Talete e La crisalide e la farfalla, il primo dedicato al binomio matematica e umorismo, il secondo una declinazione della matematica al femminile. Luca San Mauro e Giorgio Venturi evidenziano come il professore, con i suoi libri, sia riuscito a coniugare le due culture e, nella sua attività di divulgazione, non abbia rinunciato al rigore. «In sintesi, si può dire che Lolli ha realizzato pienamente le tre missioni di cui si compone l’accademia: l’insegnamento, la ricerca, e il riportare nel mondo quel che si è scoperto o appreso. Un certo numero di logici della nostra generazione lo sono diventati anche perché, all’età giusta, si sono trovati tra le mani un suo libro.»

Un altro ottimo esempio di coniugazione delle tre missioni è il lavoro di Federico Benuzzi: in particolare nell’ultimo video, mostra come ci sia compenetrazione e continuità tra l’attività di divulgazione e quella didattica. Il video Quale orologio è da sincronizzare? si apre con questa domanda, rivoltagli sui social, che prevede un approfondimento nell’ambito della teoria della relatività. Ma questa domanda apre anche le porte a una riflessione didattica, con la quale si conclude il video. Federico Benuzzi ha sostenuto spesso che queste due attività sono per lui inscindibili e si alimentano a vicenda: «Mai avrei immaginato che la divulgazione e l’insegnamento sarebbero diventati per me mestiere, senso, vita.» (citazione da È la fisica, bellezza!)

Matematica in leggerezza

Nicoletta Tribastone continua con il podcast I nodi da sciogliere e dedica la seconda e la terza puntata al terzo e al quinto garbuglio di Una storia ingarbugliata di Lewis Carroll. Le protagoniste degli episodi sono Clara e la sua originale zia Matta Màtica: nel primo caso viaggiano su treni che si muovono lungo una traiettoria circolare e con velocità diverse, e la domanda riguarda il numero di treni che si incontrano salendo su uno o sull’altro, mentre nel secondo caso si ritrovano a visitare Burlington House e a classificare i quadri esposti. Compito dell’ascoltatore è quello di individuare il numero di quadri.

Tra le pagine di MaddMaths! troviamo anche la matematica per la cacio e pepe: in questo caso, Marco Menale, che si diletta di cucina stando ai suoi video ai fornelli che condivide sui social, disquisisce di giusta cremosità nella cacio e pepe, riferendosi al lavoro di un gruppo di fisici di diverse università europee, tra cui quella di Padova.

La casa editrice Scienza Express ha ampliato la sua rubrica online La scienza espressa, grazie agli interventi di Stefano Ossicini, Samuele Maschio, Alessandro Pascolini, Marco Fulvio Barozzi, Catalina Curceanu e Angelo Vulpiani. Il sottotitolo che accompagna questi articoli di divulgazione è “per approfondire nel tempo di un caffè”, evidenziando la leggerezza con cui vengono trattati gli argomenti. Fa capolino anche la matematica, come dimostra Napoleone e la matematica, di Carlo Càssola, nel quale si parla del famoso teorema e si discute se sia stato realmente lui a dimostrarlo.

In questa rassegna, non può mancare Presh Talwalkar, che in un singolo video propone 7 Outside The Box Puzzles: sono enigmi “fuori dalla scatola”, ovvero fuori dagli schemi. Si spazia dai classici giochi in cui bisogna spostare dei fiammiferi, ai giochi topologici, fino ai giochi con le monete. Ce n’è per tutti i gusti e oltre ad essere sfidanti e coinvolgenti, con Mind your decisions abbiamo anche la garanzia di una spiegazione chiara e dettagliata.

Buona matematica e buon cammino! Ci sentiamo tra DUE settimane!

Daniela

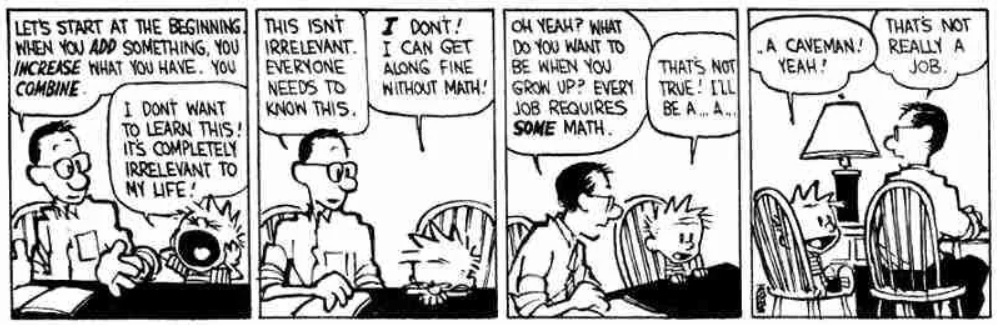

PS: Traduzione della vignetta fatta da chatGPT

Papà: «Partiamo dall’inizio: quando aggiungi qualcosa, aumenti quello che hai. Combini i numeri tra loro.»

Calvin: «Non voglio imparare questo! È completamente irrilevante per la mia vita!»

Papà: «Questo non è irrilevante. Tutti devono conoscere queste cose.»

Calvin: «Io no! Me la cavo benissimo senza la matematica!»

Papà: «Davvero? E cosa vuoi fare da grande? Ogni lavoro richiede un po’ di matematica.»

Calvin: «Non è vero! Io sarò... sarò... un uomo delle caverne! Sì!»

Papà: «Quello non è un vero lavoro.»

Hai domande?

Contatta l'autrice