Houston, abbiamo un problema

Autore

Filippo Bonaventura Lorenzo Colombo Matteo MiluzioCodice ISBN

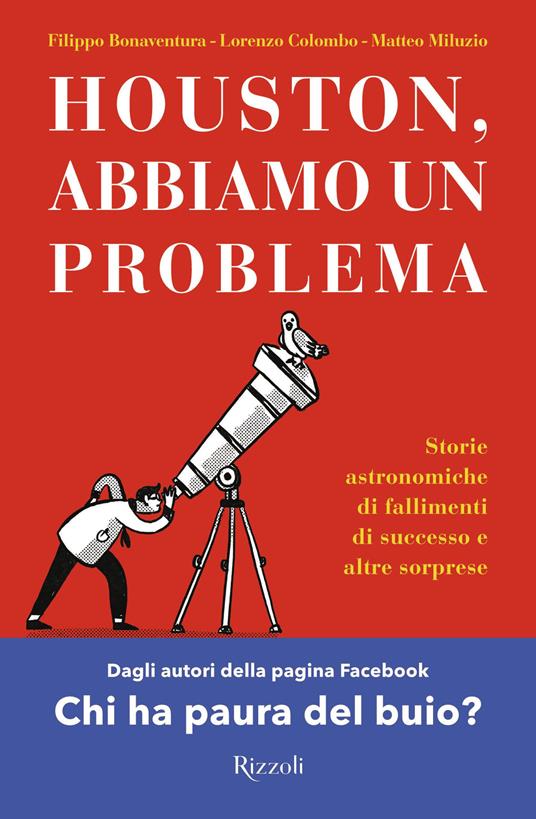

«Houston, abbiamo un problema» è stato pubblicato da Rizzoli nel 2022. Gli autori sono Filippo Bonaventura, astrofisico che si occupa di divulgazione scientifica e di editoria scolastica, Lorenzo Colombo, astrofisico e animatore scientifico, Matteo Miluzio, astronomo che lavora per la missione spaziale Euclid presso la sede di Madrid dell’ESA. I tre autori hanno in comune la collaborazione con la pagina Facebook «Chi ha paura del buio?», fondata nel 2012 da Massimiliano Bellisario, medico chirurgo e autore dell’omonimo libro. La pagina è un «progetto di divulgazione scientifica su Sole, astronautica, astrofisica, geologia, e molto altro!» e il buio è una metafora per indicare «l’ignoranza, da disperdere con una buona divulgazione».

Il libro ci offre un viaggio «non solo all’interno della scienza, ma all’interno dei cambiamenti radicali della società, un viaggio attraverso le nostre paure, la nostra meschinità, la nostra capacità di poter trasformare le situazioni peggiori in un successo incredibile.» In questo modo gli autori introducono la storia di Jocelyn Bell, ma potremmo estendere questa frase a tutto il libro. Obiettivo principale, infatti, è quello di mostrarci il percorso della scienza che progredisce grazie ad errori e fallimenti, usando come filo conduttore l’esplorazione spaziale, per la ricerca della quale ci sono state ricadute «clamorose» e molto importanti per la nostra quotidianità.

Gli errori commessi sono raggruppati in quattro ambiti: il primo, intitolato «Sbagliando si impara» fa riferimento a fallimenti tecnologici o calcoli sbagliati, che hanno avuto conseguenze importanti, come l’errore di due millesimi di millimetro del telescopio Hubble che ha portato al miglioramento delle mammografie, o l’errore di calcolo di Percival Lowell che ha permesso di individuare Plutone e infine «il fallimento più clamoroso della fisica sperimentale», con la ricerca dell’etere luminifero di Michelson e Morley. Il secondo ambito si intitola «Le ultime parole famose» e parla di idee geniali che pensavamo fossero giuste, ma si sono rivelate sbagliate, come il calcolo dell’età della Terra di Kelvin e la costante cosmologica di Einstein. La terza parte si intitola «Te lo avevo detto» e tratta di idee considerate erronee che poi si rivelarono giuste, come (di nuovo!) la costante cosmologica di Einstein e la ricerca del centro dell’universo, a partire da Aristarco fino ad arrivare a Copernico. L’ultima parte è dedicata alla serendipità, e il titolo stesso, «Chi (non) cerca trova», la richiama: si parla di scoperte inattese, che si sono verificate mentre si stava cercando tutt’altro, come la radioastronomia per Karl Jansky, la vicenda di Penzias e Wilson che si sono imbattuti nella radiazione cosmica di fondo, e la scoperta delle pulsar di Jocelyn Bell Burnell.

Esempi e metafore permettono di capire in profondità i temi trattati, mentre la staffetta che avviene tra gli scienziati, quando si rincorre un’idea, viene presentata nella sua ricchezza. Parlando di Penzias e Wilson, gli autori commentano «sembra la trama di un film» e in effetti il racconto, interessando e coinvolgendo, mostra dei tratti ricchi di suspence, mentre battute divertenti, in genere nascoste tra le note a piè pagina e le vicende di Piergildo (che rappresenta tutti noi), costellano la narrazione regalandole leggerezza. «In questo libro scoprirai che è ciò che non funziona, ciò che non torna, a portare davvero avanti l’impresa scientifica. Imparerai che gli errori, i passi falsi, i vicoli ciechi, lungi dall’essere qualcosa di cui vergognarsi, sono invece il fertile terreno in cui nascono le scoperte di domani.» La scienza non è «un corpo monolitico di conoscenze granitiche e verità indiscutibili» e questo libro ci permette di coglierlo fino in fondo.

Hai domande?

Contatta l'autrice