Alla ricerca di ispirazione per il Carnevale della Matematica, con il tema “matematica estiva” lanciato da Maurizio Codogno, faccio scorrere le foto della scorsa estate e realizzo che le foto di prati verdi e boschi rigogliosi che costellano in genere le mie estati (sono un’appassionata di camminate in montagna) si alternano a foto di bottiglie di Klein colorate realizzate all’uncinetto, di pantaloni molto ampi e altre amenità legate alla topologia. Dal 2016 ad oggi, le mie estati sono state arricchite dalla preparazione dei laboratori per il Festival di BergamoScienza, che si tiene ad ottobre, e, quindi, so che anche quest’anno la mia matematica estiva sarà ricca di prospettiva, visto che il mio cellulare già esplode di fotografie inerenti disegni prospettici, illusioni ottiche, anamorfosi, carte geografiche e tanto altro.

Vorrei concentrarmi, però, in questo caso, sulla matematica in montagna: il mio occhio ormai allenato (ossessionato, direbbe qualcuno) è abituato a individuare la matematica ovunque, e, mentre sono impegnata a raggiungere la meta del giorno, la mente vaga e cerca la matematica nella natura.

Comincio con gli straordinari giochi di luce che sul finire dell’estate interessano le due montagne (sacre, per gli antichi Camuni) che si fronteggiano nella Media Valle Camonica, il Pizzo Badile, protagonista al mattino, e la Concarena, che si ammanta di luce al tramonto. I raggi di luce, che all’Equinozio proiettano l’ombra delle montagne nel cielo, si mostrano come semirette con un’origine comune.

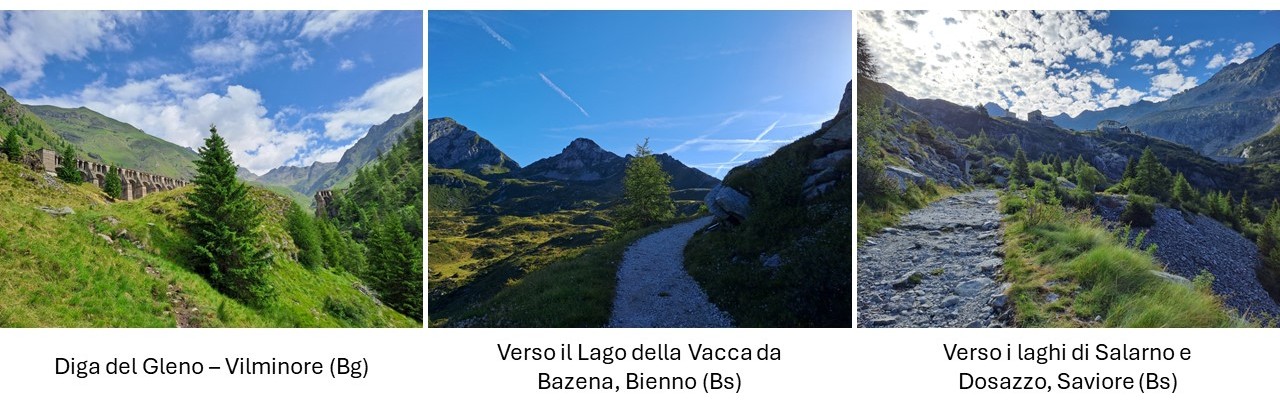

Quando si cammina in montagna, uno dei problemi con i quali ci si confronta di più è quello della pendenza: sono in bilico tra una terza e una quarta liceo scientifico e realizzo che quella che abbiamo visto fino a questo momento come pendenza della retta (ed esplorato in lungo e in largo anche con la cinematica e i diagrammi dei moti unidimensionali), ora diventerà la tangente dell’angolo formato dalla retta con l’asse delle ascisse, visto che cominceremo ad aggirarci tra i meandri della goniometria. La pendenza ha un ruolo determinante nella scelta di una camminata in montagna, perché non conta solo il dislivello che si deve colmare per raggiungere la meta, ma anche lo sviluppo del percorso. Diciamo che la pendenza è forse l’aspetto matematico più bistrattato durante le camminate di gruppo: il tratto che per chi ha allenamento e abitudine alla fatica è in genere un falso-piano, per chi è affaticato diventa una salita ripidissima.

«… chi va in montagna mi capisce al volo: una di quelle volte che ti sei alzato la mattina presto, stai sudando ormai da ore come un becco, sotto lo zaino, verso il rifugio che è là… son tre ore che è là… perché li spostano! Ci ho messo anni a capirlo: lo fanno per il tuo bene ma li spostano, chiaro!» [dal monologo teatrale di Marco Paolini Il racconto del Vajont]

Camminare in montagna aiuta a mettere le cose in prospettiva, per questo l’attività ha degli innegabili benefici psicologici, ma fa anche vedere le cose da un’altra prospettiva: «Tu sei là che ti domandi chi è che te l’ha fatta fare tutta ‘sta fatica, ti casca l’occhio indietro un attimo, e capisci da solo che valeva la pena di fare tutta la fatica del mondo per arrivare là, in quel momento li, perché giù, il fondo valle da dove sei partito, è già coperto di nuvole, ma tu ormai sei sopra. È limpido sopra. A trecentosessanta gradi hai le montagne, le crode, (…) che ti par di poterci volar sopra come un rapace» [Marco Paolini] Infine, la prospettiva cambia la nostra percezione delle altezze:

La seconda foto è stata scattata dal fondo valle, mentre la prima è stata scattata dal Bivacco Adamone, che si trova a un’altitudine di 1456 m. La percezione che si ha dal fondo valle delle altitudini è ben diversa dalla realtà: il Pizzo Badile ha un’altitudine di 2435 m, mentre la conca del Tredenus che lo circonda possiede parecchie cime, tutte più alte, ad esempio: Cima del Dosso (2785 m), Cima Meridionale (2796 m), Corno delle Pile (2805 m). Ecco spiegati gli inganni della prospettiva e, forse, anche il motivo per cui tendiamo a stimare la meta più vicina di quanto non sia.

Lungo il cammino, fra la vegetazione possiamo riconoscere delle felci: costituiscono un ottimo esempio di frattali, dei quali prima di BergamoScienza 2018 e della costruzione del grande triangolo di Sierpinski avevo un’idea molto vaga. Secondo la definizione di Wikipedia, «un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all’originale». Infatti, anche se concentriamo la nostra attenzione su un piccolo rametto di felce, questo potrebbe essere, nella giusta scala, la felce più grande dalla quale è stato preso.

Se abbiamo la fortuna di andare in montagna dopo una nottata di pioggia, oltre a poter apprezzare maggiormente il panorama, che è più limpido, potremmo anche imbatterci in una lumaca che attraversa il sentiero. Ma la spirale sul suo guscio è logaritmica o archimedea? La spirale archimedea mantiene costante la distanza tra due spire successive, mentre per la logaritmica questa distanza cresce secondo una progressione geometrica. Mi sono portata a casa la domanda e ho cercato, nei giorni successivi, una risposta. L’ho trovata nel blog Base 5 di Gianfranco Bo, il quale ipotizza anche una risposta sul motivo per cui la spirale della chiocciola sia logaritmica: la chiave potrebbe essere nella necessità del mantenimento della forma durante la crescita, ma per un approfondimento non resta che dare un’occhiata al suo lavoro.

Ritroviamo il lavoro di Gianfranco Bo anche nel post I fiori di Fibonacci del blog Sanoma. In effetti, ammirare i fiori, in montagna o altrove, rimanda sempre alla successione di Fibonacci, la sequenza di numeri che comincia con la coppia di 1 e prosegue autogenerandosi: il terzo numero è la somma dei primi due (2) e così ogni numero è la somma dei due che lo precedono, facendoci ottenere 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89… Nel mio collage di foto compare del Semprevivo dei tetti, esempio matematico classico come possiamo vedere in questa mostra fotografica organizzata dall’Università di Pisa, il fiore del Ginepro, la minuartia austriaca, per me ottimo esempio di pentagono regolare, la genzianella primaverile, che spicca per il suo colore, la primula comune, che possiamo trovare anche senza bisogno di salire ad alta quota, il papavero alpino retico, la macchia di colore che spunta tra le rocce, e infine la mitica stella alpina.

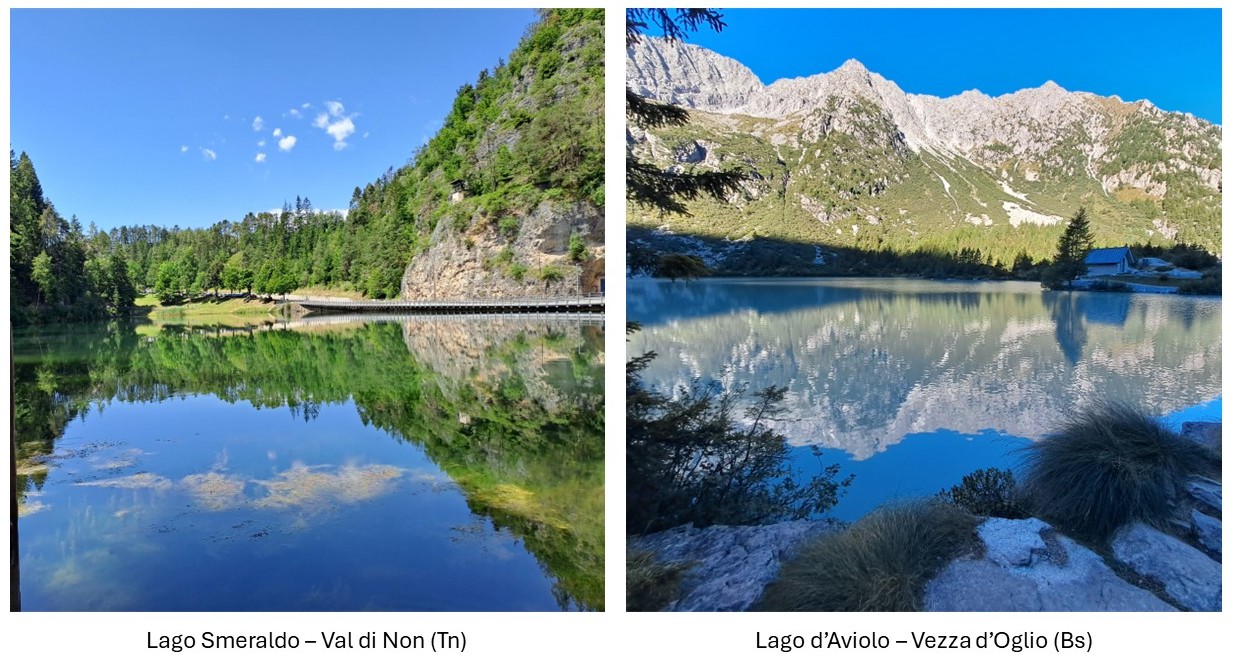

Se durante la camminata raggiungiamo un laghetto, come nel caso del Lago Smeraldo in Val di Non o del lago d’Aviolo in Valle Camonica, si può osservare la simmetria assiale all’opera. La bellezza, in questo caso, è duplicata, grazie all’armonia delle forme e ai colori, che ci restituiscono il sapore di un lago incontaminato.

Anche i corsi d’acqua regalano grandi soddisfazioni matematiche: ogni volta che mi affaccio sulla Valle Adamé e vedo il serpeggiare del torrente Poia, che di anno in anno scava sempre di più il suo percorso creando nuove anse, non posso che ricordare la presenza nascosta del pi greco. Il matematico Hans-Henrik Stolum, in un lavoro pubblicato su Science nel 1996, ha mostrato che se si divide la lunghezza effettiva di un fiume, dalla sorgente alla foce, per la sua lunghezza in linea d’aria, si ottiene, approssimativamente, pi greco. Sul sito Matematica Russell, curato dal dipartimento di matematica e fisica dell’omonimo liceo di Roma in collaborazione con gli studenti, troviamo una precisazione: «Questo rapporto, però, non è una legge, infatti il rapporto di pi greco si trova più comunemente in quei fiumi che scorrono attraverso pianure che hanno un dislivello molto tenue.» Il torrente Poia ha, appunto, le caratteristiche necessarie.

Il penultimo tassello di questa camminata in montagna rimanda alle tassellazioni (che per quanto mi riguarda assocerò sempre alla prima esperienza con i laboratori di BergamoScienza): questo ultimo tratto del sentiero che porta al Lago della Vacca, realizzato con il granito dell’Adamello, ricorda in qualche modo una tassellazione. È un tratto pianeggiante, durante il quale si può ammirare il panorama, senza essere sovrastati dalla fatica.

L’ultimo passo, però, è quello più goloso: ormai raggiunta la meta, si può accedere al Rifugio, per riposare, riscaldarsi con un bel tè caldo e mangiare una fetta di torta. La mente, ormai allenata a trovare la matematica ovunque, non può che ritrovare la scodella di Galileo tra le tipiche scodelle dei rifugi, e chiedere di avere un settore circolare abbastanza ampio, quando sceglie la torta che preferisce.

Hai domande?

Contatta l'autrice