Visualizza articoli per tag: fisica

I frattali a fumetti

Ridurre il carburante per dirigere i satelliti artificiali verso nuove destinazioni, ridurre l’usura delle ruote delle locomotive, migliorare l’efficienza dei pacemaker cardiaci, produrre lavastoviglie più efficienti… tutte queste cose hanno un’origine comune: i frattali. Secondo la definizione di Mandelbrot: “Un frattale è una forma geometrica che può essere separata in parti, ciascuna delle quali è una versione a scala ridotta dell’intero.” Mandelbrot è il protagonista indiscusso del libro, visto che ci accompagna alla scoperta del mondo dei frattali. Un mondo caratterizzato da spigolosità e rugosità, esattamente come il mondo reale: in effetti, le forme perfette della geometria euclidea non bastano per descrivere la realtà. Secondo Wheeler, in futuro “nessuno che non abbia dimestichezza con i frattali sarà considerato scientificamente preparato”, perché, come dice Ian Stewart, i frattali “rivelano una nuova area della matematica che ha a che fare direttamente con lo studio della natura”.

Will Rood è un matematico che realizza animazioni frattali, Nigel Lesmoir-Gordon è regista e produttore di filmati a carattere scientifico: hanno in comune il documentario televisivo The colours of Infinity e, con l’illustratore Ralph Edney, hanno realizzato questo libretto che è al tempo stesso semplice e complesso, accattivante e capace di suscitare curiosità. In questo percorso esplorativo, che inizia con la storia di Mandelbrot, siamo introdotti con una certa semplicità nel mondo dei frattali: vista la sua completezza, visitiamo ogni ambito, dalla storia alle proprietà matematiche, dalla biologia allo studio dell’universo, dall’economia ai tumori, dal moto browniano all’informatica… ma, in nome della semplicità, si perde la profondità: il testo è quindi un modo per farci conoscere l’argomento ma anche per darci degli spunti e delle indicazioni per un ulteriore approfondimento. È come se, con questo libro, fossimo accompagnati alla porta di questo bellissimo parco e di fronte a noi esso si spalancasse in tutto il suo splendore: non abbiamo idea di cosa si nasconda in ogni angolo, perché dovremmo passare per ogni sentiero ed esplorare ogni anfratto. Ma solo la vista che ci è concessa dalla soglia è impagabile e ci permette di cogliere la non banalità di domande come: “Quant’è lunga la linea di costa della Gran Bretagna?”

La pazza scienza

Lo slogan informale del Premio IgNobel è «Far ridere per poi far pensare»: istituito nel 1991, viene assegnato alle dieci ricerche più «strane, divertenti, e perfino assurde», dove assurde non significa necessariamente inutili.

Luca Perri, dottorando in astrofisica e molto impegnato sul fronte della divulgazione scientifica, approfitta degli spunti offerti dai premi IgNobel per farci pensare ridendo, dimostrandosi all’altezza dei premi di cui parla. Una spiegazione più o meno dettagliata (a seconda della necessità) degli argomenti oggetto di descrizione, condita da tanto umorismo (difficilmente capita di interrompere la lettura di un libro scientifico con una risata…), accompagna i tredici premi IgNobel selezionati da Perri. Elefanti, libellule, pipistrelli, api, tafani, cani, scarabei stercorari, rane, criceti e polli sono i protagonisti dei primi sei premi, mentre la legge di Murphy, nelle sue declinazioni, viene approfondita nei successivi tre capitoli, la meritocrazia e gli spaghetti sono indagati nel decimo e undicesimo capitolo e la carrellata si conclude con due capitoli dedicati alle muffe. Dopo la breve conclusione di Perri, ci sono tre appendici: la prima è dedicata ai «premi canzonatori», ovvero quei premi assegnati per prendersi gioco di persone o enti che hanno commesso errori madornali, la seconda è un elenco di quarantadue premi che possono regalarci una risata più che un pensiero e la terza è un saggio di Angelo Adamo, l’astronomo che ha accompagnato la narrazione con simpatiche illustrazioni che ci facilitano la memorizzazione di quello che lui stesso definisce un riassunto delle «pagine di scienza del nostro tempo».

Dopo aver vinto il FameLab 2015, il talent show dei comunicatori della scienza, Luca Perri è diventato famoso grazie a un post su Facebook che è diventato virale nel giro di poche ore: a febbraio del 2016 ha spiegato la scoperta delle onde gravitazionali e, allo stesso tempo, ha difeso con forza l’utilità e la necessità della ricerca scientifica. Attraverso quel post e attraverso questo libro, la passione di Luca per la scienza coinvolge il lettore, accompagnandolo alla scoperta di un mondo che, a volte per pigrizia, consideriamo troppo difficile e al di là della nostra portata. La bravura di Luca nel conquistare il lettore è data dal fatto che Luca si ascolta come si legge: se provate a cercare qualche filmato su YouTube o se avete avuto l’occasione di ascoltarlo durante una conferenza, vi accorgerete che la sua scrittura conquista proprio perché è spontanea e naturale, come lui.

Il diritto di contare

“Il diritto di contare” è il titolo del film trasmesso nelle sale italiane pochi mesi fa: dalla locandina e dal trailer appare evidente che si tratta della storia di tre donne di colore, che hanno contribuito al successo delle missioni spaziali degli Stati Uniti, ma al tempo stesso hanno combattuto contro gli stereotipi, di genere e di razza.

“Il diritto di contare” è innanzi tutto il titolo del libro di Margot Lee Shetterly, al quale il film si è ispirato. E nel libro non c’è solo quello che compare nel film, ma molto di più. C’è innanzi tutto la storia degli Stati Uniti, dalla Seconda Guerra Mondiale fino al primo allunaggio, con la guerra fredda che fa da sottofondo. L'impegno americano nel conflitto mondiale ha aperto le porte alle donne, precedentemente escluse, della NACA (la National Advisory Committee for Aeronautics): doveva essere un impegno temporaneo, ma la sezione di donne calcolatrici è in seguito diventata vitale. Il testa a testa tra Stati Uniti e Unione Sovietica nella corsa allo spazio ha permesso alle protagoniste di essere parte attiva nella progressione che si è conclusa con l'allunaggio del luglio 1969. L'autrice non fa mancare riferimenti dettagliati, mentre la corsa allo spazio assume un ritmo incalzante.

Il secondo tema è quello degli stereotipi: le protagoniste devono combattere contro gli stereotipi di genere e, grazie alla propria lungimiranza e, a volte, con il contributo di superiori consapevoli del loro valore, raggiungono inaspettatamente mete ambite. Mete che sono state irraggiungibili per lungo tempo, soprattutto per le persone di colore, sono diventate con il tempo una realtà, grazie ad un cambiamento di mentalità, portato avanti a più livelli. Da un lato, l'obiettivo di vincere la corsa allo spazio contro l'Unione Sovietica è stato perseguito mettendo in campo tutte le eccellenze, dall’altro, la volontà, da parte dei protagonisti, di non rinunciare a nessun obiettivo portando avanti piccole lotte nella quotidianità, ha permesso di abbattere barriere che sembravano insormontabili.

Il libro di Margot Lee Shetterly non è solo la storia di tre donne, ma di tutti coloro che hanno reso possibile il cambiamento: “cresciuta a Hampton, per me il volto della scienza era scuro come il mio”, ci dice nel prologo. Le piccole battaglie quotidiane dei dipendenti afroamericani dell’ente spaziale hanno portato a successi che “fornirono a loro volta ai figli un accesso alla società americana fin lì inimmaginabile”. La curiosità e la consapevolezza di essere in qualche modo in debito con quanti l’hanno preceduta, ha spinto Margot Lee Shetterly a scrivere questo libro, perché, per usare le sue parole: “immergermi nelle loro vicende mi aiutò a capire la mia”. E non solo la sua vicenda: durante le sue ricerche ha potuto cogliere inaspettate connessioni tra persone ed eventi, che hanno gettato nuova luce sulla realtà odierna. D’altra parte, quella narrata – nel libro e nel film – non è una storia limitata, perché si stima che il numero di donne impiegate al Langley come calcolatrici umane potrebbe superare il migliaio. Il prologo, da solo, già permette di cogliere la forza e l’entusiasmo di questa scrittrice, come se si trovasse davanti al lettore: ci si sente parte di una folla che, in piazza, sta ascoltando un suo comizio. Un’atmosfera che accompagna ogni pagina del libro: un libro assolutamente da leggere, una storia che deve essere conosciuta!

"Il lavoro della maggior parte delle donne, come quello delle macchine calcolatrici Friden, Marchant o Moroe che usavano, era anonimo. Persino se lavoravano a stretto contatto con un ingegnere sul contenuto di una relazione era raro che le matematiche vedessero apparire il proprio nome sulla pubblicazione finale. Perché mai avrebbero dovuto nutrire il loro stesso desiderio di riconoscimento?, si chiedeva la maggior parte degli ingegneri. Erano donne, dopotutto."

Una forza della natura

T-Minus la conquista della Luna

Tutti ricordano il nome del primo uomo nello spazio, Jurij Gagarin, e sicuramente molti hanno visto le immagini dell’allunaggio, con la missione dell’Apollo 11, e gli statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin che hanno calcato per la prima volta il suolo lunare, eppure nessuno ricorda i nomi delle persone che hanno reso possibili queste imprese. Jim Ottaviani, con le illustrazioni di Zander e Kevin Cannon, ci permette di conoscere i più importanti tra di essi: come il russo Sergej Pavlovič Korolëv, e gli americani Max Faget e Caldwell C. Johnson, “C.C.”.

Leggendo questa graphic novel, si arriva all’ultima pagina con il fiatone, perché davvero Ottaviani riesce a trasmetterci l’intensità e l’urgenza di questa corsa allo spazio che ha visto protagonisti gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica: forse l’impellente conto alla rovescia che scandisce la realizzazione di ogni missione spaziale, a cominciare da quella di 7,4 secondi realizzata dodici anni prima di quella dell’Apollo 11, forse il saltare dagli Stati Uniti all’Unione Sovietica, … Qualsiasi sia il motivo, non si può non sentire l’urgenza di realizzare al più presto la missione decisiva.

Come sempre, Ottaviani non fa mancare le sue ottime idee: possiamo distinguere le vignette ambientate negli Stati Uniti da quelle dell’Unione Sovietica a una prima occhiata, visto che in quelle sovietiche lo stampatello maiuscolo utilizzato per i fumetti richiama in qualche modo i caratteri cirillici. Inoltre, nelle ultime pagine Ottaviani ci regala una bibliografia arricchita dai suoi commenti e sottolinea come le numerose missioni realizzate nel corso degli anni siano merito di oltre 400.000 persone: i protagonisti della graphic novel “non recitano solo le loro parti, ma anche quelle di tantissimi altri tecnici e ingegneri”. In conclusione: il fumetto ci offre un paio d’ore di svago intelligente, ma c’è sempre spazio per approfondire e le precisazioni di Jim Ottaviani al termine ci offrono un sacco di spunti.

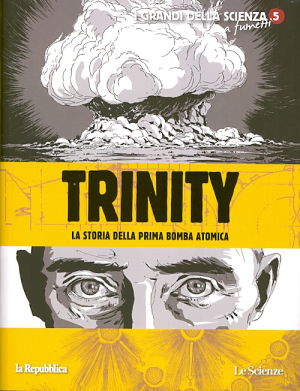

Trinity

Una graphic novel che è un vero saggio sulla bomba atomica: oltre alla storia del Progetto Manhattan, c’è anche la spiegazione dettagliata della radioattività e alcune geniali analogie aiutano a capire anche i concetti più complessi, come quello della reazione a catena. Un fumetto impegnativo che fornisce informazioni scientifiche accurate, perché, come dimostrato dall’ampia bibliografia, tutto è studiato nei minimi dettagli. Anche i dialoghi tra i personaggi principali sono tratti, dove possibile, da documenti dell’epoca. Le immagini a tratti dettagliate e a tratti quasi scarne, come nel caso dell’esplosione della bomba a Nagasaki, rimandano proprio all’effetto terribile della bomba atomica. Nel racconto, sembra che Oppenheimer ci guidi in questo percorso al tempo stesso affascinante e sconvolgente: il fascino è dovuto all’avventura intellettuale non indifferente che i fisici hanno dovuto affrontare per progettare la bomba, mentre non può mancare la tristezza che nasce dalla devastazione causata dalla bomba, morte che ha superato persino le aspettative degli studiosi del tempo.

“Il XX secolo ha ridefinito i termini della guerra, distinguendo tra armi ‘convenzionali’, come i cannoni, e armi molto peggiori… biologiche, chimiche, radiologiche o nucleari.”

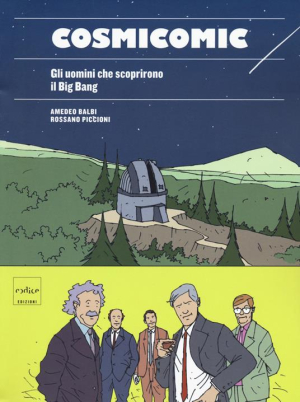

Cosmicomic

La scienza non percorre sempre strade lineari: tra continui errori e contraddizioni, progredisce lentamente, con il contributo di chiunque sia appassionato e abbia le competenze necessarie. Il percorso esplorato da Balbi e illustrato da Piccioni è quello che ha portato al Big Bang e alla scoperta della radiazione di fondo. Quando Arno Penzias e Bob Wilson, nel 1964, si trovarono a fare i conti con il disturbo che ostacolava il funzionamento della loro antenna presso i laboratori Bell, non immaginavano certo che questo li avrebbe portati a vincere il Premio Nobel nel 1978. Nel fumetto, gli autori hanno scelto di far loro ripercorrere le tappe non solo della propria scoperta, ma anche del cammino che li ha preceduti: diciotto scienziati in totale, da Hubble a Einstein, da Lemaitre a Gamow, che con le proprie intuizioni riescono a trovare una spiegazione adeguata dell’origine dell’universo. Nel percorso, trova spazio anche l’errore commesso da Einstein, che non ha solo negato la teoria dell’universo in espansione, ma, dall’alto della sua presunzione (in questo caso non si può definire altrimenti!), ha accusato Lemaitre di avere un senso fisico “veramente abominevole”.

Com’è giusto che sia, dato il genere usato per presentare la storia, le verità storiche si mescolano ad alcune finzioni narrative: possiamo salvare i concetti fisici contenuti nella storia e i personaggi protagonisti, ma non sempre le circostanze e le modalità in cui si sono verificati gli eventi coincidono con la realtà, per quanto, come ci dice lo stesso Balbi, “le (poche) licenze narrative non hanno snaturato la realtà storica o la sostanza dei fatti”. Da sottolineare, inoltre, il lavoro meticoloso svolto per procurare “le documentazioni fotografiche d’epoca dei luoghi dove sono avvenuti gli eventi, ogni volta che ciò è stato possibile.”

In appendice, è possibile consultare una breve biografia dei diciotto personaggi coinvolti.

Newton mago della scienza

Tra le collane di EL, casa editrice specializzata in libri per ragazzi, spicca la collana “Grandissimi”, cui appartiene questo libretto. Sul sito della Casa Editrice questa è la descrizione della collana: “I grandi della Storia a portata di bambino. Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo proprio, con le proprie parole, le proprie invenzioni, le proprie scelte.” Da Giulio Cesare a Francesco d’Assisi, da Anne Frank fino a Einstein, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. La collana ha come età minima di lettura i sette anni.

Jacopo Olivieri presenta la figura di Newton proprio come un bambino, un bambino irascibile, polemico, che si è sempre sentito rifiutato e per questo non è mai riuscito ad avere un rapporto sereno con i suoi pari (basti pensare agli scontri con Hooke, Huygens e Von Leibniz). Questa immagine fanciullesca è mantenuta anche grazie alle illustrazioni di Andrea Castellani che non rappresenta mai Newton come un vecchio parruccone, esattamente l'immagine che tutti noi abbiamo avuto da studenti... La motivazione a questa immagine da bambino di Newton è data nel finale con le parole che lo scienziato ha usato per descriversi: "Mi sento come un bambino su una spiaggia, che raccoglie alcune tra le conchiglie più belle mentre davanti a lui si stende, vasto e inconoscibile, l'oceano della verità."

Olivieri enfatizza il fatto che Newton era eclettico e geniale, mentre le sue manie e i suoi difetti diventano un modo per far brillare ancora di più la sua originalità.

Marie Curie la signora dell'atomo

Tra le collane di EL, casa editrice specializzata in libri per ragazzi, spicca la collana “Grandissimi”, cui appartiene questo libretto. Sul sito della Casa Editrice questa è la descrizione della collana: “I grandi della Storia a portata di bambino. Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo proprio, con le proprie parole, le proprie invenzioni, le proprie scelte.” Da Giulio Cesare a Francesco d’Assisi, da Anne Frank fino a Einstein, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. La collana ha come età minima di lettura i sette anni.

Davide Morosinotto permette anche ai più piccoli di conoscere la storia di Marie Curie: raccontata in prima persona, è un esempio che tutti dovremmo tenere presente, un esempio di tenacia e perseveranza, un esempio di passione e amore per il sapere. Arricchito dalle illustrazioni di Sara Not e corredato da un linguaggio semplice, il libretto si legge scorrevolmente e il mix storia tra la scienza e la storia d’amore, quella con Pierre Curie, rende la vicenda ancora più coinvolgente. Marie è una mamma speciale, perché prima fa da mamma a Bronia, la sorella, sostenendola negli studi con il suo lavoro, poi è mamma delle sue figlie e infine è mamma dei giovani collaboratori che lavorano all’Istituto del Radio: “Quando passo accanto a loro, i miei assistenti scattano sull’attenti, come soldatini. Io sorrido. In realtà non sono così severa, ma lascio che loro lo pensino.”

Un vivace racconto alla portata dei bambini e, come dice lo slogan di questa collana di libretti: “Facile da leggere, difficile da dimenticare!”

“È solo così, con l’impegno e la passione, che si possono ottenere grandi risultati.”

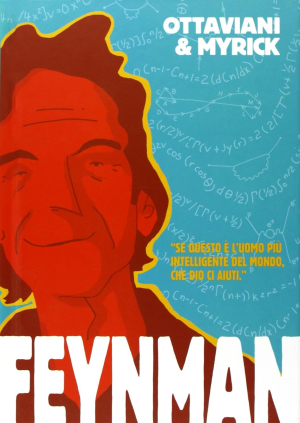

Feynman

La bibliografia dettagliata e lo studio accurato di tutti i particolari, unitamente alla preparazione dell’autore che è ingegnere nucleare, rendono i libri di Jim Ottaviani una lettura ricca di spunti, mentre le illustrazioni di Myrick, perfette ed esplicative al massimo, aiutano a capire anche i contenuti più difficili e rendono più facile memorizzare il percorso.

Il racconto della vita di Feynman si svolge in prima persona e, proprio come se fosse il grande fisico a parlare, possiamo sentire ad ogni pagina la sua originalità, mentre l’entusiasmo per la sua disciplina ci guida nella lettura. Nelle parti più leggere del racconto, quelle prettamente biografiche e anedottiche, sembra di rileggere “Sta scherzando, Mr. Feynman!”, mentre in quelle più complesse e più ricche di spiegazioni fisiche, il riferimento sono le lezioni di Feynman. Grazie al fatto che immagini e diagrammi sono stati fondamentali per Feynman, “Quando vedo un’equazione, per me le lettere sono colorate”, il fumetto sembra proprio il modo migliore per parlare di argomenti così complessi.

L’amore per Arline, la prima moglie, sembra quasi palpabile, nei loro scherzi e nei giochi, mentre la donna guida Feynman verso una maggiore spensieratezza. La brillante intelligenza del fisico viene presentata, dalle sue parole, come se non fosse nulla di speciale: “Ero una specie di baro… sempre in allenamento”. In effetti, la ricerca fisica per Feynman era come un gioco e questo divertimento è ben evidenziato da Ottaviani, come pure la noia e la totale mancanza di interesse per altri argomenti, distacco sottolineato da “Wugga mugga wagga!”, una specie di “bla bla bla”, ma molto più efficace e divertente. Le battute di spirito sono una costante nei fumetti di Ottaviani, tanto che la domanda sorge spontanea: le battute erano di Feynman o sono dell’autore? Probabilmente, viste anche le ultime uscite editoriali, di entrambi!

© 2020 Amolamatematica di Daniela Molinari - Concept & Design AVX Srl

Note Legali e Informativa sulla privacy